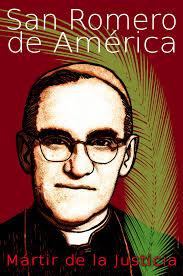

Al día siguiente del asesinato del arzobispo Oscar Romero las gentes de El Salvador, y buena parte del pueblo creyente latinoamericano, comenzó a nombrarlo como San Romero de América. Tal había sido el impacto de su vida y su muerte en la conciencia del pueblo pobre salvadoreño y en la de tantos otros creyentes y no creyentes, que descubrían en lo que hacía y decía, en sus homilías y magisterio popular, la síntesis del evangelio del mártir Jesús de Nazaret y la esencia misma de la lucha por la dignidad humana.

Este hombre que la valentía del papa Francisco incluirá el 14 de octubre en el catálogo de los santos de la Iglesia universal (en el año 2005 la abadía de Westminster colocó su figura en el pórtico occidental dedicado a los mártires del siglo XX) fue un hombre pequeño, tímido y hasta un poco asustado que acabó revolucionando la vida eclesial y política de su país. Paradójicamente, había sido hasta los 60 años un eclesiástico con sensibilidad social y sentido de pueblo, pero tan previsible en su conservadurismo que las altas instancias de la nación no dudaron en aceptar que se le concediera la principal dignidad de la Iglesia de su país. Era un hombre “seguro”.

Pero todas esas expectativas se quebraron cuando monseñor Romero tomó conciencia de la realidad nacional a través de la muerte violenta de campesinos, militantes y gentes de Iglesia cuyo único delito era su lucha por la justicia. Entonces su voz tronó incansable. Y este hombre apocado se convirtió en un volcán continental, en una ola gigantesca de actividad y valentía, en un portavoz incansable de las mayorías oprimidas. Al ascender al arzobispado de la capital bajó hacia la tierra herida por donde andaba “errante” el pueblo campesino, “como ovejas sin pastor”. Se colocó a su altura, respiró su sufrimiento y se jugó cuanto tenía de dignidades y prestigio en el tablero de la justicia y la paz. Jugó y (aparentemente) perdió cuando una única bala, disparada desde la puerta de la capilla, alcanzó su corazón en el altar de la eucaristía. Se afanó en la vida de muchos otros y acabó perdiendo la suya propia.

No fue monseñor Romero, sin embargo, una rara ave. Creció en tierra de mártires. Muchos mártires. Su figura fraguó en la manera de ser pastor de Helder Cámara y Pere Casaldáliga, de Leónidas Proaño y Sergio Méndez Arceo, de Enrique Angelelli y Juan Gerardi, de Joaquín Ramos y Gerardo Valencia, y tantos más. Algunos de ellos pastores asesinados por su defensa de la “patria grande”, donde gobierna la paz con justicia para todos.

Asombró en Oscar Romero su pelea sostenida durante los tres últimos años de su vida. Asombraban sus homilías en catedral, que dejaban paralizado al país en la mañana de cada domingo. Nadie quedaba indiferente a sus declaraciones públicas o su opinión cuantas veces era entrevistado por los medios internacionales. Su valentía, su honestidad y su verdad generaron un impacto tan enorme dentro y fuera de la nación que durante dos años y medio el gobierno y sus aliados procuraron, primero, asesinar su imagen difamándolo, desautorizándolo y acusándolo de obispo político, para procurar más tarde, de forma cada vez más amenazante, su muerte violenta.

Monseñor Romero marchó sereno, a pesar de todo, hacia la última encarnación de su fe, aceptando la muerte violenta y el sentido de su muerte, hacia la identificación con su pueblo asesinado. Aquel 24 de marzo de 1980 su cadáver fue uno más entre los treinta ajusticiados del día.

"He sido frecuentemente amenazado de muerte... Como pastor estoy obligado, por mandato divino, a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a asesinarme... El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será́ pronto realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como testimonio de esperanza en el futuro... perdono y bendigo a quienes lo hagan... perderán su tiempo: un obispo morirá́, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá́ jamás", declaró a Excélsior de México una semana antes de su asesinato.

“Estoy en la lista de los que van a ser asesinados. No sigan callando con la violencia a los que estamos haciendo esta invitación. Ni mucho menos continúen matando a los que estamos tratando de lograr que haya una más justa distribución del poder y de las riquezas de nuestro país. Y hablo en primera persona porque esta semana me llegó un aviso de que estoy yo en la lista de los que van a ser eliminados la próxima semana. Pero que quede constancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya”, expresó en la homilía dominical del 24 de febrero de 1980.

Un hombre que vivió para la Iglesia la lógica del evangelio. Un hombre discreto que alzó su voz hasta ser escuchada en el resto del mundo. Un hombre tímido con una biografía extraordinaria. Un hombre temeroso que se entregó con la lucidez de un gigante.

Lo que la Iglesia celebrará (reivindicará) este 14 de octubre es un pastor al estilo de Jesús. E igual que la muchedumbre se agolpaba en torno al Maestro, abrumada por enfermedades, "demonios" y necesidades insatisfechas, acuden hoy tantos a su tumba: las madres salvadoreñas de los jóvenes asesinados por las maras, las familias de los desempleados, los militantes de proyectos populares y los que comparten el sueño de un mundo fraterno. Una permanente peregrinación a la esperanza. Y san Romero de América, ya en el misterio de Dios, sigue acogiendo, atendiendo y cargando con esos dolores, alumbrando la existencia de los pobres. Porque “no hay mayor amor que dar la vida por los amigos”.

Como dijo el teólogo mártir Ignacio Ellacuría: “con monseñor Romero Dios pasó por El Salvador”. Y aún sigue llenando de luz los rincones de esta tierra herida.